Riproducibili, bidimensionali, spesso provenienti da ambienti di destra e veicoli di un tono spiccatamente ironico, i meme popolano le nostre comunità digitali di personaggi che abbiamo imparato a riconoscere per il loro aspetto codificato. Se Chad e Virgin restano ancora abbastanza confinati nelle zone interstiziali delle piattaforme e non sono conosciuti ai più, i Normie sono entrati nel linguaggio comune della gran parte dei Millennial, e non solo di quelli che nei primi Duemila usavano Capitan Ovvio per etichettare affermazioni inutilmente scontate nei commenti di Facebook o nelle chat di MSN.

I meme nascono da un processo che ha dato forma antropomorfa a figure linguistiche, le ha messe in relazione attraverso il confronto tra personaggi e le ha immerse in un clima di ironia perenne e autoreferenziale. Questa soggettivizzazione, facendo sì che non si commenti più ciò che viene detto ma chi lo dice, produce effetti semantici e sociali profondi perché sposta il fuoco del discorso. Il passaggio dal contenuto alle persone — pur schermato da livelli successivi di ironia — innalza la posta simbolica del messaggio e rende possibile veicolare posizioni sempre più radicali.

Capitan Ovvio può essere considerato un antenato retorico di questa dinamica: col pugno teso e il mantello svolazzante ha dato un volto alla lapalissade, cioè a un enunciato talmente ovvio da risultare ridicolo. Il suo compito era quello di colpire l’autore di una frase ingenua, così come oggi l’epiteto di Karen può essere dato a qualunque donna per bollarla come genericamente irritante, anche se il termine nasceva per descrivere uno specifico atteggiamento classista e razzista. La personificazione degli strumenti linguistici funziona come un condensatore di significati che, man mano che si diffonde in una platea sempre più ampia, ne facilita la trasformazione in figure polarizzanti e divisive.

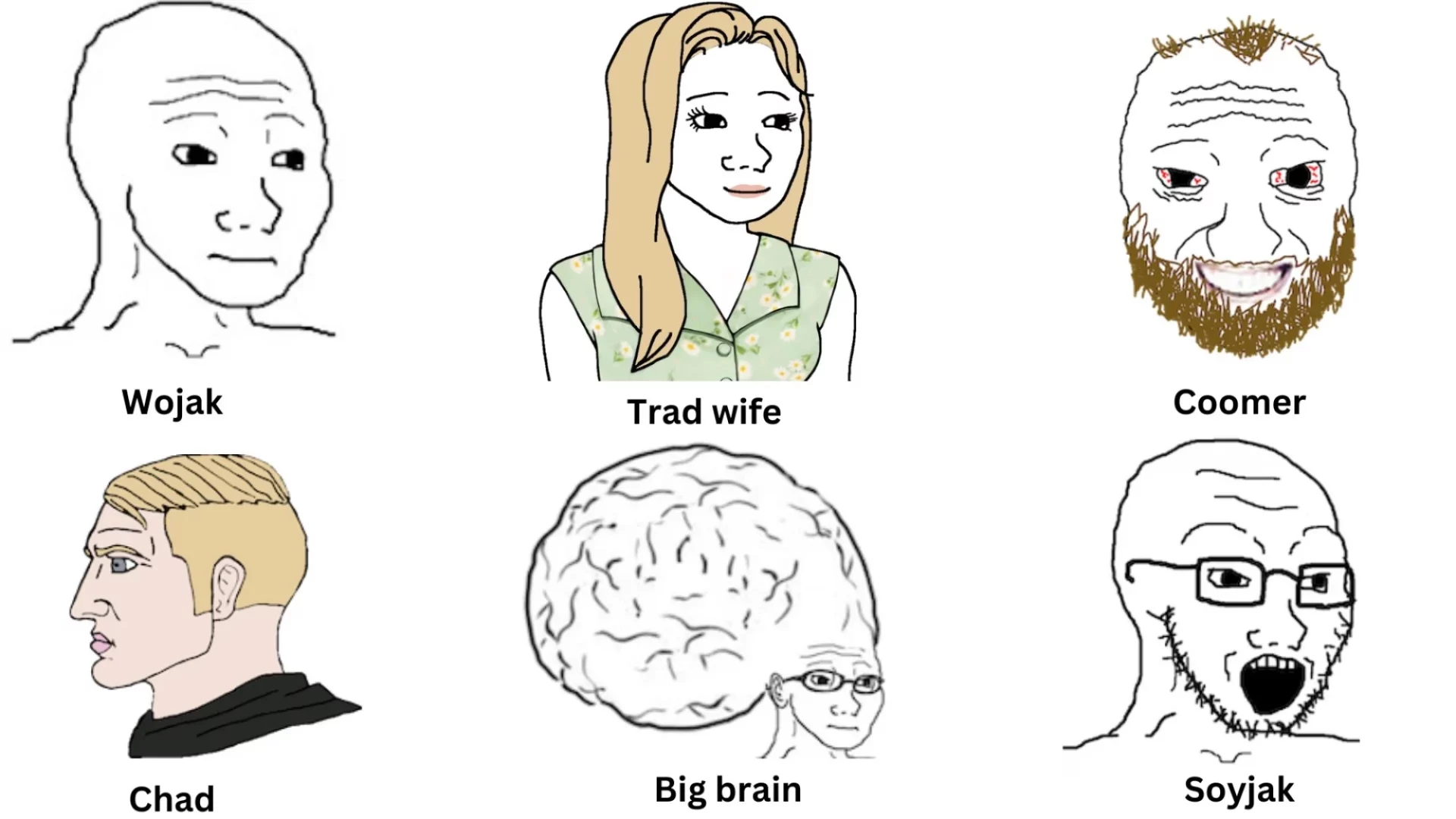

Questo succede perché le etichette, sostituendo una risposta articolata, appiattiscono il bersaglio della critica e trasformano il disaccordo in profilazione. Nel dialogo sui social, le persone attribuiscono a sé stesse e agli altri le fattezze dei meme, che non a caso sono disegni rozzi fatti con pochi tratti di penna su Paint. La loro estetica volutamente scadente è funzionale a incarnare caratteristiche ridotte, stereotipate e caricaturali, e la loro mancanza di dettagli serve da template per ogni nuova loro applicazione.

Wojak ad esempio è la reaction image per eccellenza, lo schizzo di un uomo calvo, dal volto spoglio e l’espressione deliberatamente ambigua, creato per suggerire uno spettro di emozioni tra la malinconia, il pentimento o l’isolamento. Basta però modificarne pochi tratti per farlo slittare in altri archetipi: con una sigaretta in bocca, un beanie e una felpa neri diventa Doomer, giovane depresso che incarna una postura esistenziale di disillusione permanente; con la bocca spalancata e lo sguardo euforico si trasforma invece in Soyjak, che sarebbe più o meno l’equivalente meme di un maschio performativo ma con l’aggravante di essere brutto e sfigato.

L’elenco delle varianti di Wojak è estremamente lungo e aggrovigliato in tutte le possibili interazioni che questo meme può avere con gli altri personaggi digitali, ed è infatti lo stesso testo sacro dei fenomeni online Know Your Meme a dichiarare che “qualsiasi tentativo di descrivere o classificare un fenomeno culturale complesso come Wojak sarà inevitabilmente imperfetto e incompleto”. Una sola sbirciatina alla sua immensità basta comunque a suggerire che la cultura memetica contemporanea gode di ottima salute, ma appare ormai evidente come questa abbondanza non sia tanto indice di una creatività illimitata, quanto il segno che una parte della cultura contemporanea utilizza ormai la grammatica dei meme come principale dispositivo di autorappresentazione.

Nel suo saggio del 1993 E Unibus Pluram (in Italia contenuto nella raccolta Tennis, TV, trigonometria e tornado, Minimum Fax), David Foster Wallace descriveva una fase in cui la letteratura americana non si limitava più a citare o parodiare la cultura pop, ma ne assumeva completamente il linguaggio e le logiche, scrivendo come se le immagini mediatiche fossero ormai la realtà stessa. In modo analogo, nella cultura digitale contemporanea i meme hanno superato la funzione di commento e non stanno più “sopra” il mondo, ma lo plasmano fornendo i personaggi, le categorie e le scorciatoie simboliche con cui lo interpretiamo.

“Che fastidio le frasi del tipo ‘questo cielo mi sembra dipinto’”, cantava Fabri Fibra nel pezzo Stavo pensando a te di quasi dieci anni fa. Perché quella frase gli dava fastidio? Possiamo avanzare alcune ipotesi: la prima è che (a) si tratti di un’espressione stucchevole, ripetuta da almeno quattro secoli di pittura naturalista e logora da più di cent’anni di uso retorico; oppure che (b) Fibra sia in realtà un grande amante dei tramonti e non sopporti di sentire sminuita l’opera dell’artista migliore di sempre, aka Madre Natura; o ancora che (c), in quel verso, stia mettendo in scena una critica più sottile all’inversione simbolica per cui il riferimento primario non è più il mondo, ma il suo archivio visivo.

Ora, io non lo so quale sia la posizione di Fibra su meme e tramonti, ma se volesse fare un pezzo con me gli proporrei queste rime:

“Chad è bello come il mare al tramonto,

Qualunque f******a gli offre lo sconto,

Istiga i beta e deflagra lo sclero,

Come sei banale a chiedermi cosa voglio dire davvero.”

Elena Bertacchini