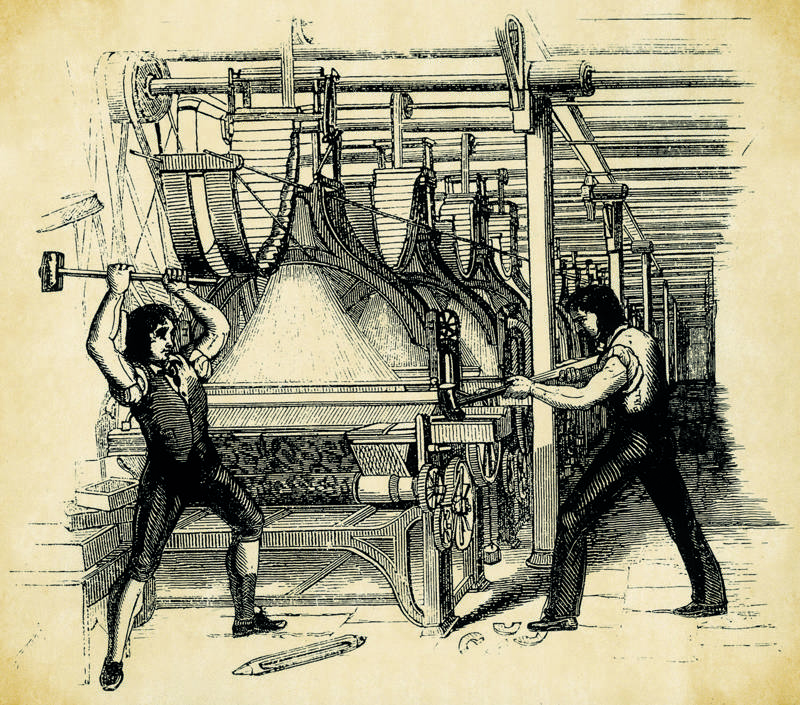

Quando oggi qualcuno viene bollato come “luddista”, l’immagine è quella del guastafeste che odia la tecnologia per principio, del boomer che vorrebbe spegnere i computer e tornare alla candela. È un’etichetta comoda, che serve a chiudere la discussione prima ancora di iniziarla. Eppure la storia è più complessa di così. Con il termine “Luddisti” si indicavano i lavoratori tessili inglesi che, tra il 1811 e il 1816, soprattutto in aree come Nottinghamshire, Yorkshire e Lancashire, organizzarono assalti notturni ai telai e ai nuovi macchinari introdotti nelle fabbriche. Non erano contadini primitivi terrorizzati dal progresso, ma artigiani altamente qualificati, spesso esperti proprio nell’uso delle macchine che andavano a colpire. Il loro bersaglio non era la tecnologia in quanto tale, ma l’uso che ne facevano i proprietari, che impiegavano telai più economici per sostituire il lavoro specializzato con manodopera meno pagata, peggiorando salari e condizioni di vita.

Il nome stesso del movimento rimanda a una figura ibrida tra storia e mito: “Ned Ludd” o “General Ludd”, il presunto operaio che nel 1779 avrebbe distrutto due telai in un’officina di Anstey, nel Leicestershire, diventato poi simbolo di una rabbia collettiva contro le macchine percepite come strumenti di sfruttamento. I Luddisti si firmavano a suo nome nelle lettere minatorie ai padroni e alle autorità, indossando i panni di una sorta di Robin Hood industriale che agiva dalle ombre di Sherwood. Più che un terrorista antitecnologico, Ned Ludd è il fantasma di una domanda che ci riguarda ancora: in che momento una macchina smette di essere uno strumento al servizio di chi lavora e diventa un dispositivo di controllo nelle mani di chi comanda?Thomas Pynchon, nel saggio Is It O.K. To Be A Luddite?, pubblicato sul “New York Times” nel 1984, aveva già provato a rimettere le cose in prospettiva: il luddismo, scriveva, non è una fobia irrazionale verso le macchine, ma una ribellione contro un “ordine tecnopolitico emergente” che usa le innovazioni per concentrare capitale e potere, mettendo gli umani “fuori gioco”. Oggi l’intelligenza artificiale è la nuova macchina di cui si celebrano miracoli e prodigi, e non è un caso se il New Yorker ha scelto proprio i Luddisti come filo conduttore per chiedersi “How to survive the A.I. revolution”: il problema non è l’algoritmo in sé, ma chi decide come viene progettato, a che scopo e chi incassa i profitti.

Qui torna utile la genealogia critica tracciata dal sociologo Jathan Sadowski in The Mechanic and the Luddite: A Ruthless Critique of AI and Capitalism, dove mostra come tecnologia e capitalismo siano due sistemi intrecciati: il capitale forgia gli strumenti tecnici di cui ha bisogno e poi li rivolge contro lavoratori, utenti, territori. Il Luddista, nella sua lettura, non è il sabotatore cieco che odia i computer, ma la figura che si chiede quando una macchina vada accesa, per chi lavori davvero e in quali casi vada invece fermata, riprogettata o smontata. È una postura politica prima che tecnica: rifiutare l’idea che ogni automazione sia “naturale”, neutrale e inevitabile.

La domanda “chi controlla le macchine?” attraversa anche l’ultimo libro di Giuliano da Empoli, L’ora dei predatori, dove l’autore racconta l’alleanza tra nuovi autocrati e conquistadores della tecnologia: ingegneri del caos che usano algoritmi e piattaforme per amplificare rabbia e frustrazione, trasformandole in consenso, profitto e potere geopolitico. Non è un caso se la classe politica europea legge da Empoli per capire come si muove questo nuovo ceto di “predatori”, ma fatica ancora a prendere una posizione più netta e radicale: finché infrastrutture digitali, dati e modelli di AI resteranno concentrati in poche mani private, la promessa di “democratizzare” l’intelligenza artificiale resterà soprattutto uno slogan.

Persino Geoffrey Hinton, uno dei padri del deep learning, oggi parla apertamente della necessità di qualche forma di “socialismo dell’IA”: in un intervento analizzato dal ricercatore Thorsten Jelinek, viene descritto come sempre più scettico rispetto alla sola regolazione di mercato e incline a immaginare modelli di controllo pubblico o collettivo delle infrastrutture fondamentali dell’intelligenza artificiale, dai data center ai modelli di base. È un’idea che suona radicale solo perché abbiamo normalizzato il contrario: che il futuro cognitivo del pianeta sia gestito come un qualsiasi asset proprietario.

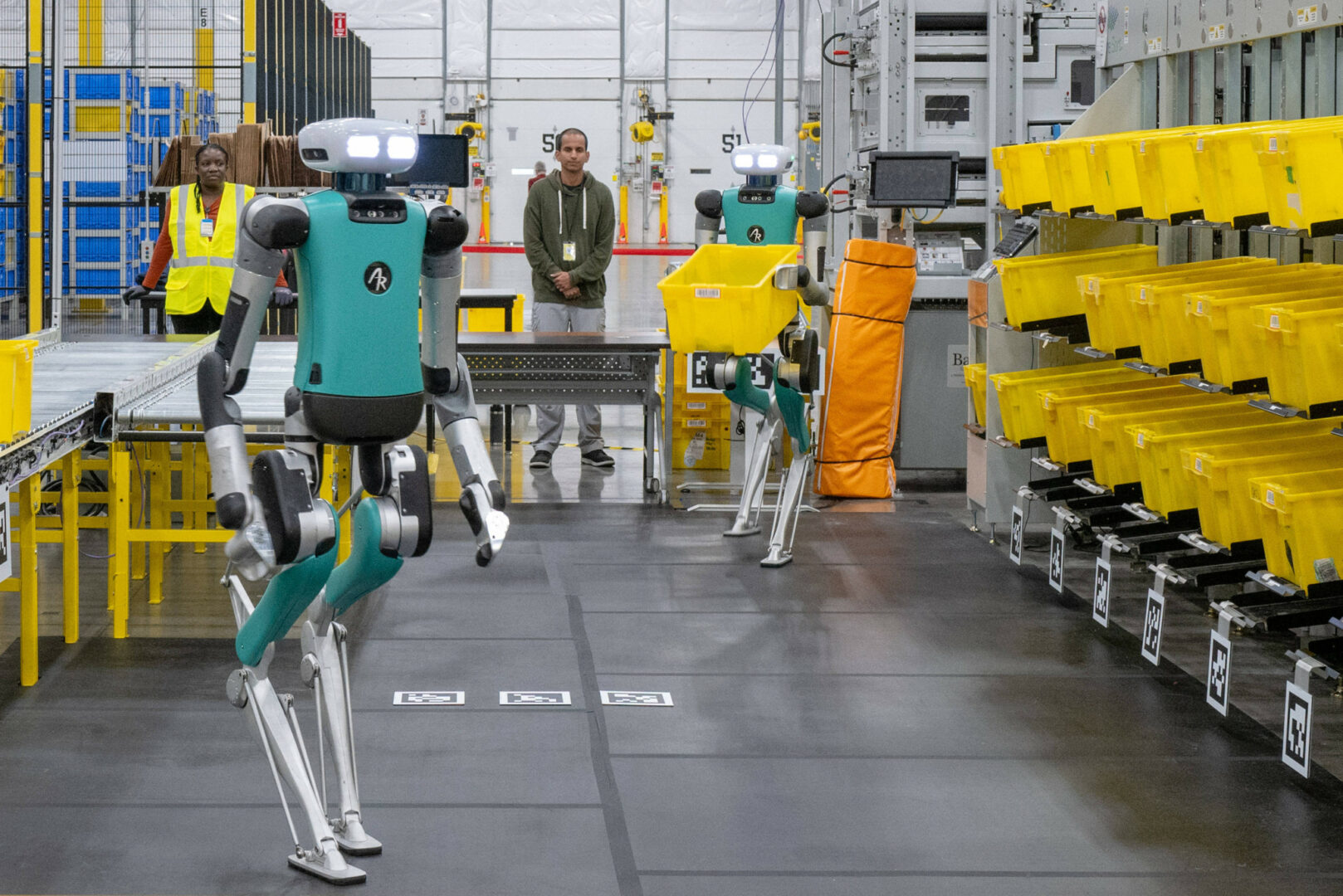

Intanto, mentre si discute in astratto di rischi esistenziali, l’automazione corre veloce e “miete” già le sue prime vittime. Un documento interno di Amazon, rivelato dal New York Times, mostra che il colosso dell’e-commerce punta ad automatizzare i magazzini fino al 75 per cento entro il 2033, evitando così oltre 600mila nuove assunzioni negli Stati Uniti grazie a robot e sistemi di intelligenza artificiale. Non si parla di licenziamenti di massa, ma il risultato è simile: interi bacini di lavoro a bassa qualifica che semplicemente non verranno mai creati, perché ritenuti sostituibili da macchine. È la traduzione, in cifre e slide aziendali, di ciò contro cui i Luddisti si ribellavano due secoli fa: ogni nuova macchina non è solo efficienza, è anche un certo numero di vite lavorative considerate sacrificabili.

I “neo-luddisti” di oggi – attivisti sindacali, ricercatori critici, tecnologi disertori della Silicon Valley – non propongono di tornare alla candela, ma di rimettere in discussione questo patto implicito. Chiedono che l’automazione non sia un modo per comprimere salari, precarizzare ulteriormente chi lavora, scaricare i costi ambientali su comunità già vulnerabili. Rivendicano, in forme diverse, che i benefici dell’AI siano distribuiti e che chi subisce le decisioni algoritmiche abbia voce nel definirle. In questo senso il luddismo non è il rifiuto infantile della macchina, ma la pretesa adulta di decidere collettivamente quali macchine vogliamo, a quali condizioni, con quali limiti e con quali meccanismi di controllo democratico.

Forse, allora, la domanda da porsi oggi non è se sia accettabile essere luddisti, come provocava Pynchon quarant’anni fa, ma se possiamo permetterci di non esserlo almeno un po’. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale promette di ottimizzare tutto tranne la distribuzione del potere, i veri “nemici della macchina” non sono quelli che rifiutano la tecnologia, ma quelli che chiedono che la macchina smetta di essere il feticcio del capitale e torni a essere uno strumento nelle mani di molti, non di pochi(ssimi).

Laureato in Editoria e Scrittura all’Università La Sapienza di Roma, è giornalista freelance, content creator e social media manager. Tra il 2018 e il 2020 è stato direttore editoriale della rivista online che ha fondato nel 2016, Artwave.it, specializzata in arte e cultura contemporanea. Scrive e parla soprattutto di arte contemporanea, lavoro, disuguaglianze e diritti sociali.