L’opera fotografica e l’elaborazione digitale. Gli agglomerati di Giacomo Costa

di Serena Tabacchi

Giacomo Costa è un artista fiorentino classe 1970. Il suo lavoro di ricerca a confine tra fotografia ed arte digitale è stato esposto nel 2006 alla Biennale dell’Architettura di Venezia e al Centre Pompidou di Parigi, nel 2011 al museo di Arte Contemporanea di Seoul, successivamente al Leopold Museum di Vienna e al museo di Arte Contemporanea di Brisbane. Ciò che ritrae con la sua Arte sono paesaggi ibridi e sospesi tra un presente noto e un futuro ancora da esplorare, in cui il senso di vertigine lascia spazio all’immaginazione più disincantata.

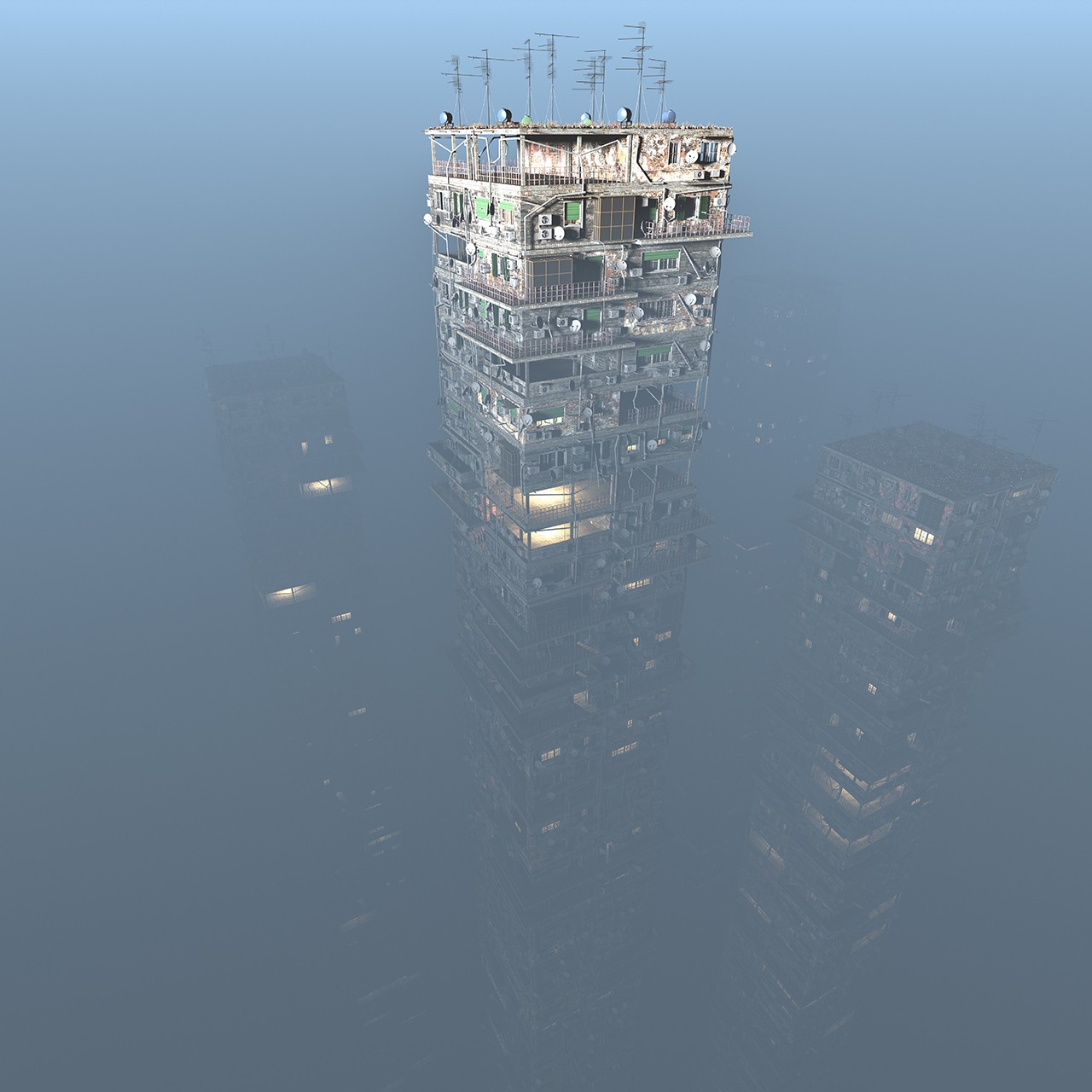

Nelle tue opere vediamo grandi palazzine disabitate dalle altezze vertiginose che cercano il cielo e si perdono nella nebbia di città spettrali, proiettate in un futuro spaziale. Quale urgenza ti porta ad immaginare questi scenari apocalittici?

Nel ‘76 avevo sei anni ed ero fanatico di fantascienza. Erano gli anni in cui questo tipo di narrativa stava diventando un linguaggio per gli artisti e un vero e proprio filone letterario per gli appassionati del genere. C’è stato un periodo in cui ho persino creduto di essere un extraterrestre, ma quando lo raccontavo ai compagni di classe, tutti mi prendevano in giro. Un giorno presi in mano una polaroid e scattai una foto nel cortile di mia nonna. Nella foto inserii un disco volante, un effetto ottico creato da un collage che avevo architettato per stupire i miei compagni e convincerli della mia reale provenienza spaziale.

Andai a scuola con questa polaroid e i bambini rimasero sconvolti. In quegli anni le tecniche di collage fotografico erano ancora poco conosciute o per lo meno riuscii a creare un’immagine alterata che poteva sembrare reale, ma era ovviamente un’illusione ottica che avevo architettato usando un piccolo disco volante applicato sulla finestra di casa, che in fotografia poteva ingannare le maestre e i miei compagni di scuola senza troppa difficoltà. Nessuno seppe dare una risposta a questa mia polaroid e per un pò diventai un un caso di cui parlare. Mio nonno era un fotoamatore ed è forse grazie a lui se la fotografia ha rappresentato una grande parte della mia vita. Per me la fotografia è un linguaggio di cui mi servo per fare esattamente quello che facevo da bambino, ingannare la realtà. Su questa ambiguità ho iniziato a ragionare, non sulla fotografia come racconto e documentazione, ma come strumento per dare forma alle mie storie, progettando mondi immaginari attraverso fotografie realistiche.

Gli agglomerati sono tra le tue prime composizioni con la quale poi approdi alla tecnologia. In che modo ti sei avvicinato all’uso dell’intelligenza artificiale?

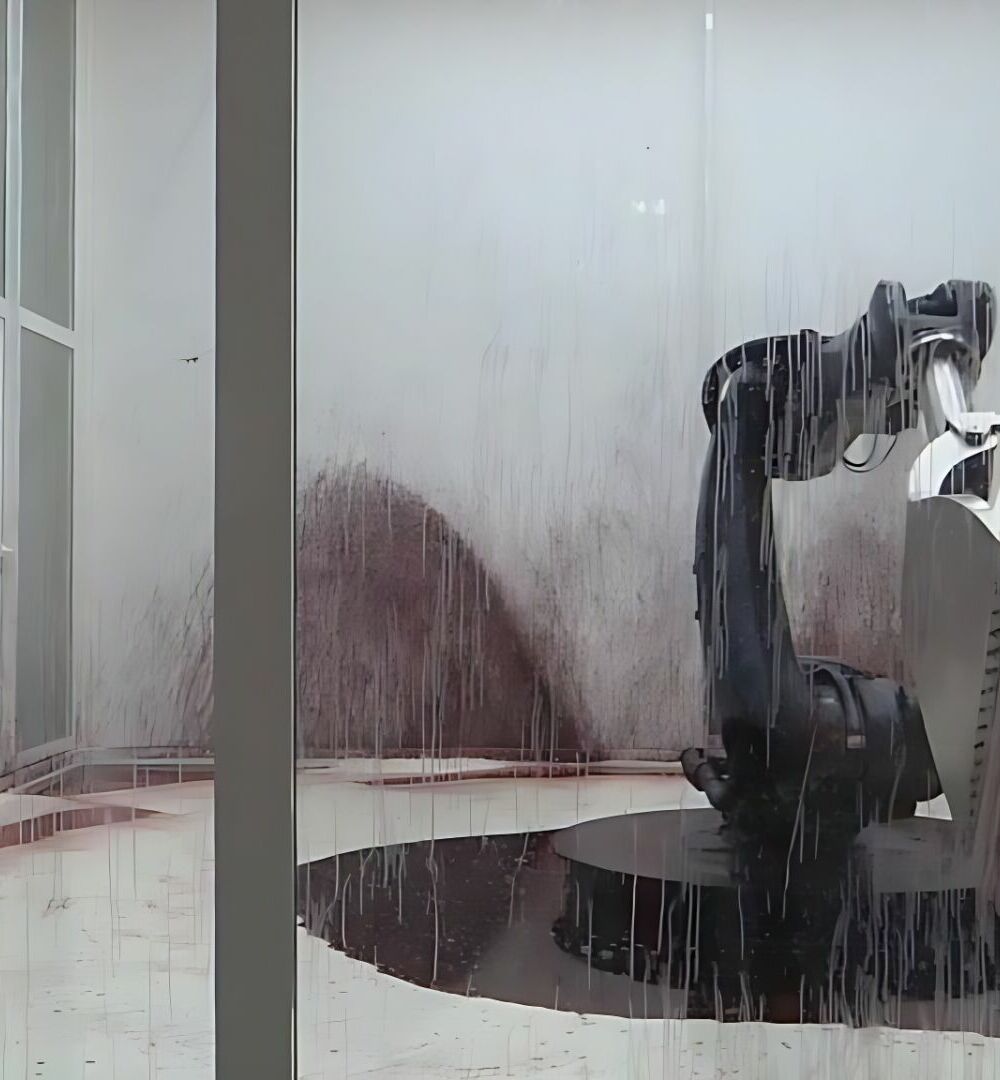

Ho iniziato con l’analogico, poi quando è arrivato il computer ho subito provato ad utilizzare i primi strumenti di Photoshop che mi hanno portato a sviluppare le prime architetture fantastiche, gli “agglomerati”. Successivamente, a partire dal 2002, ho iniziato ad utilizzare programmi di modellazione 3D con i quali ho portato avanti il resto della mia ricerca artistica. Nel ’96 portai un agglomerato ad Artissima a Torino. Le prime reazioni furono contrastanti, c’era chi provava a decifrare l’inganno e chi ne restava semplicemente affascinato, così come i miei compagni di scuola diversi anni prima. Inizialmente usavo uno scanner per digitalizzare delle diapositive che poi elaboravo con Photoshop andando a costruire dei collage che facevo stampare su carta fotografica tradizionale. Un tempo questa pratica non era usuale e bisognava sperimentare con quello che si aveva a disposizione per raggiungere un risultato credibile e con una composizione soddisfacente.

All’inizio la mia idea era quella di utilizzare queste città come un modo per raccontare un mio stato d’animo. Sono nato in città ma ho sempre amato la montagna e quel senso di appartenenza che solo la natura sa dare a certe altitudini. Vedevo la città come un caos distopico e questo senso claustrofobico lo raccontavo in quelle immagini. Ed è attraverso questo metodo – ovvero attraverso la fantascienza e la finizione – che ho iniziato a riflettere sul concetto di città come rappresentazione del mio stato d’animo. Ho scelto di usare l’architettura come metafora dei comportamenti umani e di come ci relazioniamo l’un l’altro in dei contesti sociali sovrappopolati e poco connessi con la natura, come le città.

Per me il digitale è questo: uno strumento che mi permette di raccontare più mondi in maniera iperrealistica, descrivendo essenzialmente quello che vedo nella mia mente. Questo sentimento forse fa parte del mio sentirmi alieno, in quanto mi sembra ci sia un mondo che non comprendo, nonostante questa grande intelligenza che ci caratterizza e distingue dalle altre specie animali.

La luce nelle tue opere crea un’atmosfera onirica… che ruolo gioca questo elemento nella tua ricerca?

La luce è il cuore della fotografia che allo stesso tempo può diventare un incubo per un fotografo. Devi aspettare l’ora giusta, la nuvola perfetta per catturare l’effetto che vuoi riprodurre. Quando ho iniziato a utilizzare il digitale, ho pensato invece che con la luce potevo farci quello che volevo. Posso creare qualsiasi atmosfera senza aspettare che il sole faccia il suo corso, sia negli interni che negli esterni. Puoi quindi usare la luce un po’ come se fossi realmente il creatore della realtà e illuminare il mondo come pare a me. Costruirsi la luce, poter gestire quelle atmosfere irreali, è stata per me una grande liberazione e un grande strumento di linguaggio.

![The Topologies of Zelda Triforce (Patrick LeMieux, Stephanie Boluk, 2018) [image from itchio]](https://www.the-bunker.it/wp-content/uploads/2025/06/The-Topologies-of-Zelda-Triforce-Patrick-LeMieux-Stephanie-Boluk-2018-image-from-itchio-thegem-product-justified-square-double-page-l.jpg)