Le comunità LGBTQIA+ sono state storicamente sottorappresentate nel settore dei videogiochi, che ancora sconta quel decennio che va dalla fine degli anni 80 alla fine degli anni 90 in cui il medium e l’identità stessa di gamer sono stati promossi dalla grande industria come riservati solo a giovani uomini cisgenere e eterosessuali (e, in occidente, bianchi).

Ma le persone che fanno parte delle comunità LGBTQIA+ giocano da sempre a videogiochi. E da sempre, o almeno da quando ne hanno la possibilità, li modificano, li creano e li ricreano, dando vita a una ricca scena di détournement videoludici queer che reinterpretano le opere commerciali, o ne svelano l’intrinseca queerness.

Ogni videogioco è trattabile come un giocattolo che può essere usato liberamente per creare infiniti giochi diversi con diverse regole, e quindi “nelle mani di chi gioca c’è il potere di portare l’esperienza queer dentro qualsiasi videogioco” scrive Bo Ruberg in Video Games Have Always Been Queer (NYU Press, 2019). “I videogiochi sono un medium fondamentalmente interattivo. Prendono vita non quando chi li ha sviluppati decide che sono finiti ma nel momento in cui chi li gioca incontra le loro interfacce di controllo ed entra nei loro mondi. Tra chi gioca e il gioco esiste uno spazio fluido di possibilità, un varco abbastanza grande da permettere a desideri queer di fare radici e crescere”.

Ma il modding, lo sviluppo di modifiche non ufficiali (mods) per i videogiochi commerciali, modifica il giocattolo stesso. Alcuni studi di sviluppo facilitano questa pratica, anche distribuendo strumenti per la creazione di mods per i loro videogiochi. Altre opere devono essere invece forzate, hackerate, magari con l’aiuto di appositi software non ufficiali. Le mods vengono diffuse gratuitamente, fuori dalle logiche di mercato, e possono andare da modifiche solo estetiche per il personaggio principale a livelli aggiuntivi fino a total conversions, giochi nuovi costruiti sul codice di quello originale.

Capita non raramente che vengano create mods per ampliare opzioni e contenuti di videogiochi considerati in qualche modo carenti nella loro rappresentazione di personaggi e relazioni LGBTQIA+. Un esempio è la mod per Stardew Valley (Eric “ConcernedApe” Barone, 2016) Platonic Partners and Friendships dell’utente della piattaforma NexusMods Amaranthacyan (2021). Il simulatore di fattoria e di vita in campagna Stardew Valley è già un videogioco piuttosto inclusivo e permette di avere relazioni omosessuali, ma questa mod rende possibili anche relazioni asessuali/aromantiche oltre a quelle romantiche originariamente previste. Al contrario, la comunità che ruota intorno al forum di estrema destra RPGHQ usa a sua volta il modding per rimuovere personaggi LGBTQIA+ dai videogiochi. Il modding si rivela quindi essere uno dei campi di battaglia delle attuali guerre culturali.

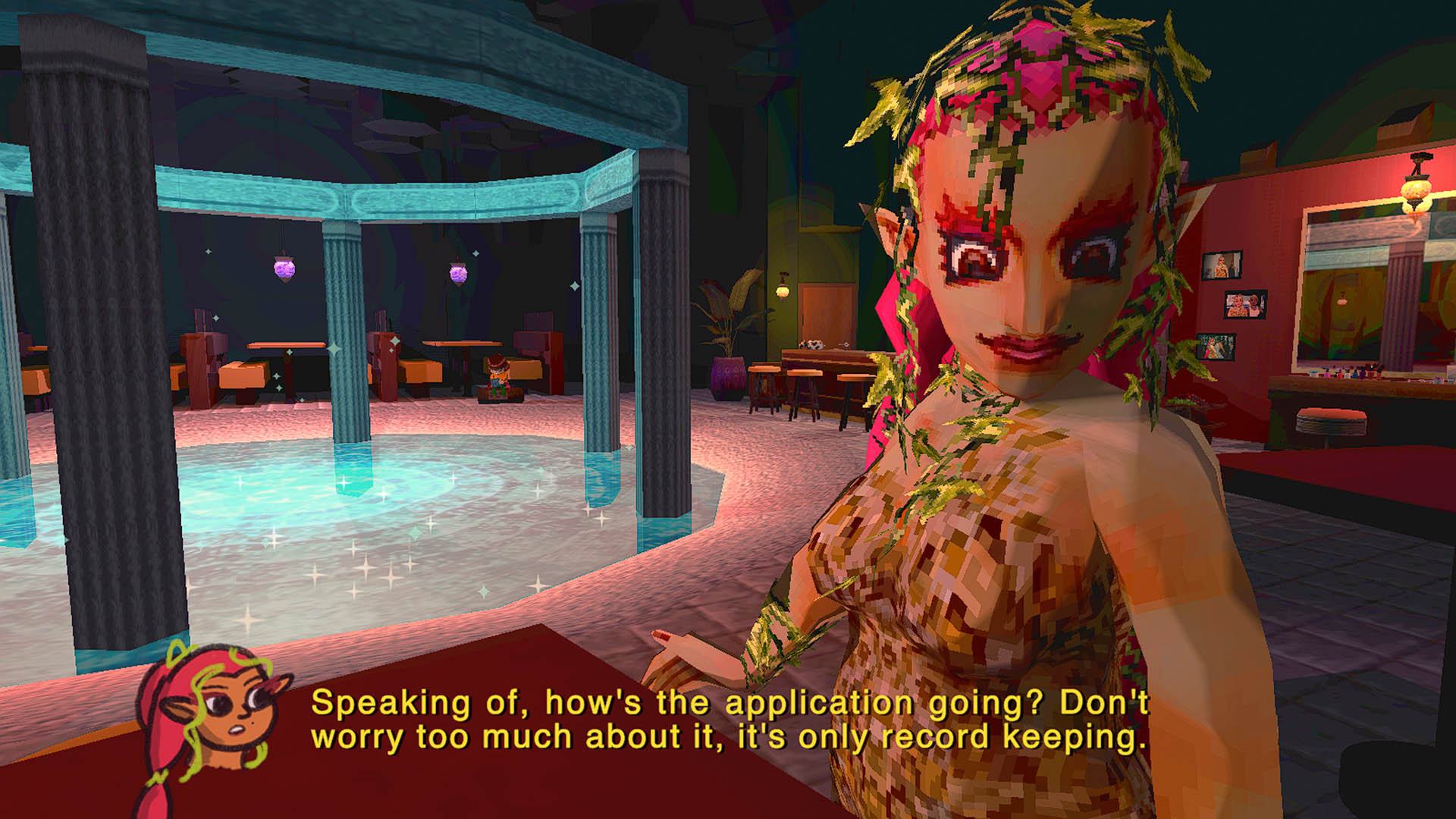

“In teoria, il modding permette fantastici interventi critici. è come se trasformasse la critica in una scienza” afferma Robert Yang, autore tra le altre cose della trilogia di mod Radiator 1 (2009-2015). “Per esempio, se voglio dimostrare che Doom [(id Software, 1993)] sarebbe meglio se fosse più gay, posso effettivamente modificare Doom e renderlo più gay e verificare la mia ipotesi. è come se le mods queer permettessero di testare le tue opinioni politiche. Il maggior vincolo creativo del modding (il fatto che la tua mod esista sempre in relazione al suo gioco base, a un prodotto industriale) potrebbe essere un vantaggio per te, almeno se vuoi avere a che fare con lo spettro del gioco originale. Devi però ricordarti che così dovrai avere a che fare anche con gli spettri della cultura e della comunità di quel gioco” Attraverso il modding si possono arrivare ad avere reinterpretazioni radicali e queer dei videogiochi originali. R.O.T. stands for Realm of Tears di Vincent Moulinet (2023), mod per Doom II: Hell on Earth (id Software, 1994), trasforma il viaggio di un marine spaziale che combatte demoni attraverso i satelliti di Marte (nel primo episodio di Doom), la Terra e l’inferno nel viaggio di un sex worker alla ricerca di amore (o almeno di sesso) in un locale gay. I corpi muscolosi delle mostruosità biomeccaniche di Doom, le sue architetture labirintiche, la tensione tra minaccia ed eccitazione vengono qui riletti appunto in modo radicale e queer. “Mostruosità e body horror sono una letale arma contro il capitale”

In Wingless Fairies non sono più creature magiche, ma Belmira adotta i loro corpi per raccontare la vita comune delle persone a cui quella rappresentazione fortemente stereotipata si riferiva. “Ho un rapporto complicato con le Fate Radiose di Zelda” ci spiega Belmira. “Mi piace l’idea di reinterpretarle come trans, ma il materiale originale le tratta come una battuta buttata un po’ lì e allora più che di reinterpretarle si tratta di umanizzarle”. La cultura queer ha una lunga tradizione di riappropriazione di rappresentazioni offensive e termini originariamente negativi (tra cui proprio la parola queer). Secondo Belmira “il modo in cui le persone provano imbarazzo o restano scioccate o incantate di fronte a questi personaggi sembra come le persone vedono me, o come io vedevo le altre persone trans da giovane. Far interpretare una fata a chi gioca serve a portare questo contesto nel gioco: adesso sei tu quel personaggio androgino che quando eri giovane pensavi fosse strano”.

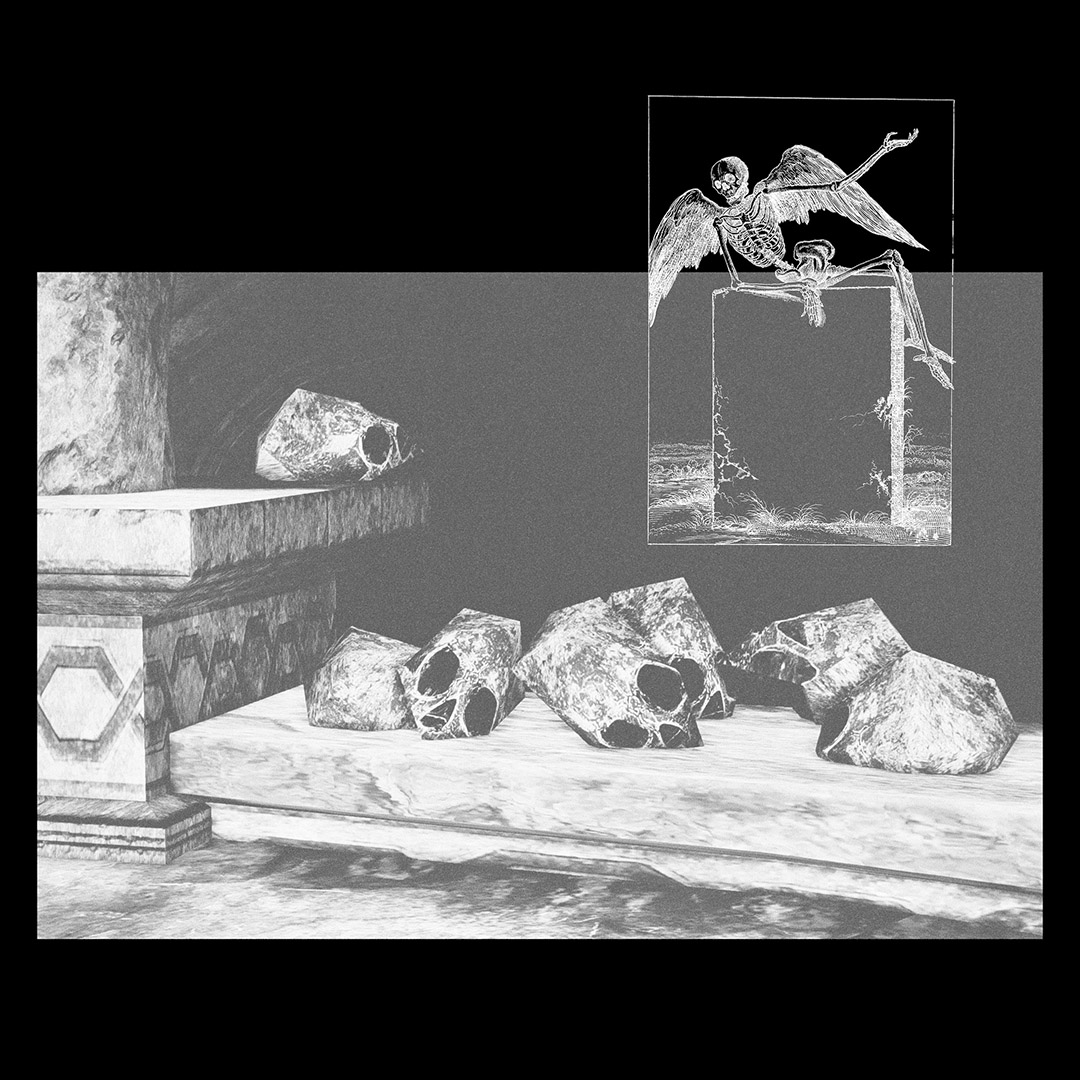

Due discipline tra loro fortemente legate sono quelle del machinima, il cinema realizzato all’interno dei videogiochi o con strumenti progettati per sviluppare videogiochi, e della virtual photography, la fotografia praticata all’interno di videogiochi. !CURSED! di Carson Lynn (2022) è un progetto multimediale dedicato alla figura dello scheletro rianimato ed è costituito da un machinima, Reversal Ring, e da una serie di collage che combinano fotografie del mondo digitale del dark fantasy Dark Souls III (FromSoftware, Bandai Namco Entertainment, 2016) con immagini e testi proventi da fonti che vanno da meme ad archivi di zine (riviste autoprodotte amatoriali o semiamatoriali) queer, a loro volta spesso realizzate da collage che ricontestualizzano opere esistenti. Anche qui, un po’ come in R.O.T. stands for Realm of Tears, un videogioco con un’estetica apparentemente e tossicamente iperrmaschile svela un lato queer: nel mondo ostile e traumatico, ma anche assurdo e meraviglioso, di Dark Souls la persona queer riconosce la sua esperienza. E lo scheletro e in generale la figura del “non morto” raccontano possibilità di vita oltre i binarismi, anche oltre il binarismo tra vita e morte. “Ci sono molti modi per dirottare un gioco, ma le pratica di machinima e virtual photography spesso si accompagnano all’uso delle meccaniche di gioco in modi non originariamente previsti” ci dice Lynn. “E questa è la parte che mi attrae di più: creare qualcosa con strumenti che non erano mai stati pensati per permettere di creare”.

Lynn tende quindi a evitare videogiochi che semplificano queste pratiche e forniscono strumenti fortemente regolamentati come un’apposita “modalità foto”. “Una compagnia videoludica non può regolamentare e censurare opere di machinima e fotografia o meme che esistono fuori dal suo giardino recintato” conclude Lynn.

Matteo Lupetti si occupa di critica di arte, arte digitale e videogioco su testate come Artribune e Il Manifesto e all’estero. Ha fatto parte della redazione della rivista radicale menelique e della direzione artistica del festival di narrazioni di realtà Cretecon. Il suo primo libro è “UDO. Guida ai videogiochi nell’Antropocene” (Nuove Sido, Genova, 2023), rilettura del medium videoludico nell’epoca del cambiamento climatico e all’interno dei nuovi percorsi multisciplinari che mettono in primo piano il non umano e la sua agency.